Beaumont-la-Ronce avait pour origine son emplacement à la fois géographique et historique.

Beaumont-la-Ronce avait pour origine son emplacement à la fois géographique et historique.

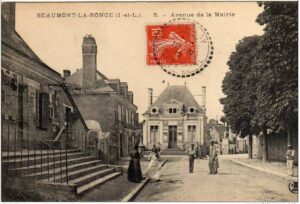

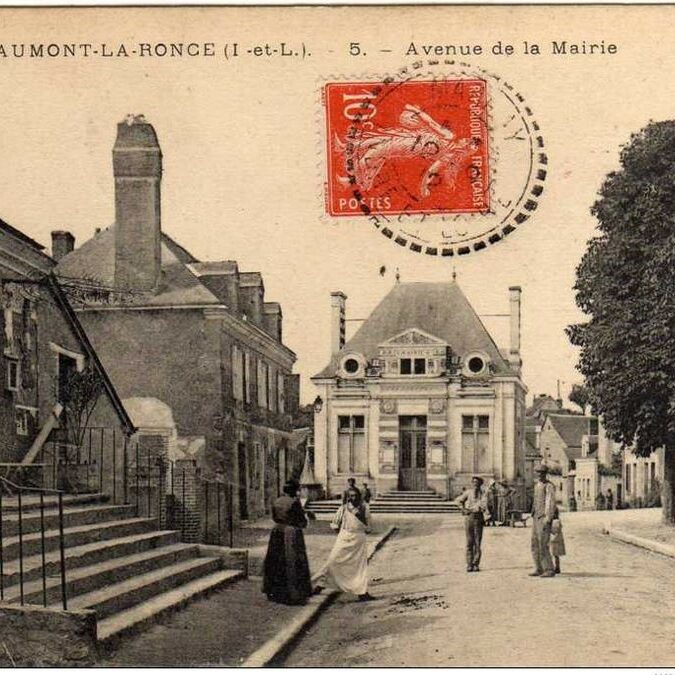

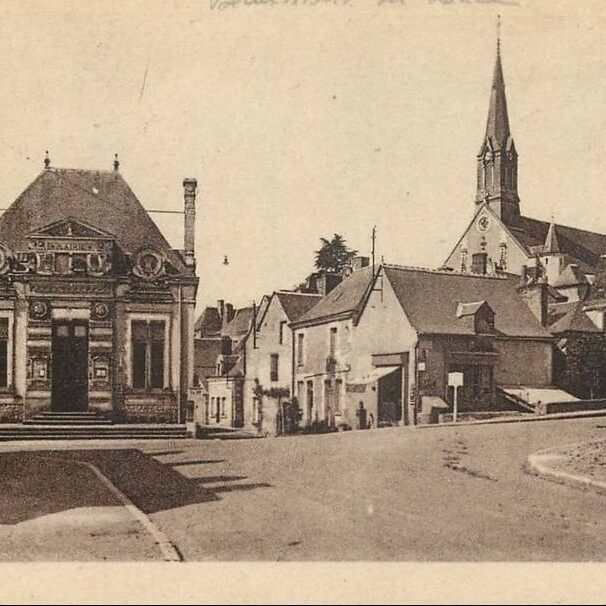

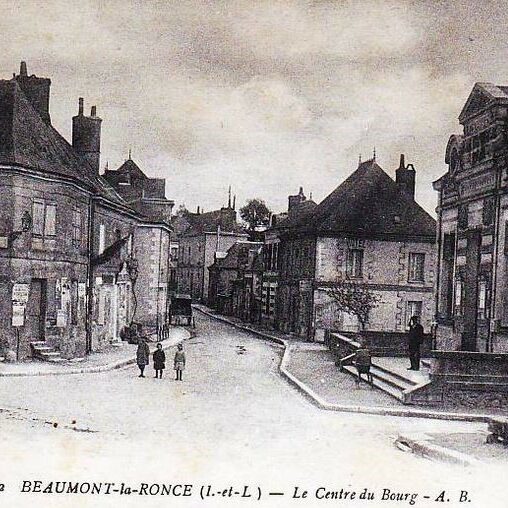

Sur une colline couverte de ronces, fut bâti le village de Beaumont-la-Ronce qui, au XIIème siècle, était connu sous le nom de Bellus Mons de Runcia.

Ce fut d’abord une châtellenie relevant de la baronnie de Maillé. Le premier seigneur connu fut un Giraud en 1108. Il eut pour successeur Robert de Beaumont, Jean Maunoine et en 1487 Guy de Fromentières. Puis le château passa aux familles Daillon, Ronsard, de launay d’Onglée, de Montigny et Le Vasseur.

Acquis par Claude de la Bonninière en 1691, le fief fut érigé en marquisat en 1757 en faveur de son petit-fils Jean-Claude Bonnin de la Bonninière de Beaumont, que Louis XV voulut récompenser des services rendus par sa famille et par lui-même blessé à la bataille de Parme. Ses descendants sont toujours propriétaires du château.

Cheminant de Couture-sur-le-Loir vers son prieuré de Saint-Cosme au bord de la Loire, le poète Pierre de Ronsard a parfois fait halte chez ses cousins au château de Beaumont et y écrivit des vers du « voyage à Tours« .

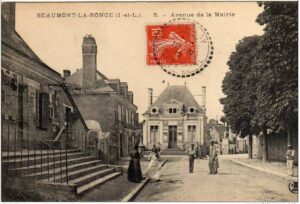

Lorsque l’on apprend à connaître un village, on se pose des questions sur le nom de ses rues. Pour certaines on en connait le sens, comme par exemple la rue du 8 mai 1945 ou encore la rue des Carrières. C’est dans cette rue que le tuffeau était extrait, notamment, pour la construction du château. Depuis dans cette rue, on trouve des maisons troglodytes qui autrefois servaient de carrière.

Mais pour la rue Jacques Chouinard, d’où son nom vient-t-il ?

Jacques Chouinard est né à Beaumont-la-Ronce en 1663. Fils d’un marchand aisé de draps de serges, il décide en 1685 de tout abandonner pour émigrer sur le continent américain qui attire les colons français depuis 1680.

Ce pionnier de la Nouvelle France y fonde une famille composée de 16 enfants. Ses descendants sont si prolifiques que des millions de « Chouinard » peuplent bientôt la Gaspésie. Quelque 20 000 Chouinard vivent en Amérique du Nord pour la plupart au Québec. Saint-Jean-Port-Joli recense une centaine de familles Chouinard.

Et Saint-Armel est-il né à Beaumont ?

Saint-Armel est né au Pays de Galles en 482. Après de nombreuses années, Saint-Armel partit s’établir sur des terres données par le roi des francs, près de Rennes lorsqu’il s’arrêta à Beaumont-la-Ronce.

Il y vécut quelques temps dans une retraite profonde ne sortant de sa grotte que pour annoncer la Parole de Dieu. Par charité il guérit des malades, car en invoquant le nom du seigneur et en imposant les mains sur ces malades, il leur rendait la santé.

Son nom devint si célèbre dans la contrée qu’une foule de malades et d’infirmes vinrent implorer son secours. Pour échapper aux honneurs qu’on lui rendait, Armel se remit en route pour l’Armorique. C’est pourquoi fut érigée la chapelle dédiée à Saint-Armel. Elle est fréquentée encore de nos jours par de nombreux pèlerins.

C’est par reconnaissance que la commune a donné son nom à une des rues du bourg.

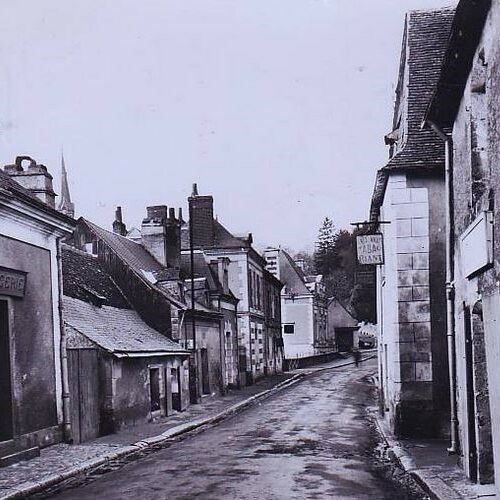

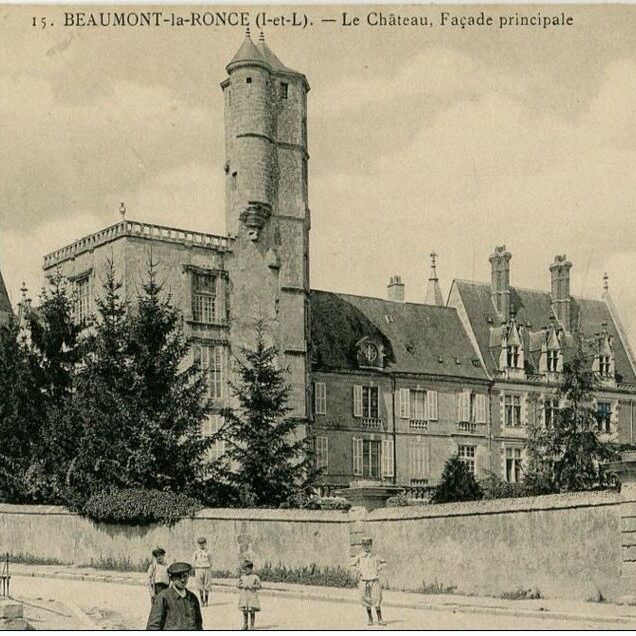

Le Château

Le Château construit à mi pente du versant ouest de la petite vallée de La Choisille, le donjon de Beaumont-la-Ronce paraît avoir été édifié comme une tour d’observation entre Loir et Loire.

Le Château construit à mi pente du versant ouest de la petite vallée de La Choisille, le donjon de Beaumont-la-Ronce paraît avoir été édifié comme une tour d’observation entre Loir et Loire.

Le Sieur Giraud, premier seigneur connu acheva la construction du donjon en 1108. Cette construction en pierres et briques est remarquable par sa hardiesse et sa masse imposante. Il était entouré de fossés profonds et deux ponts-levis en permettaient seuls l’entrée. Le château proprement-dit se composait d’un donjon carré, masse énorme et d’un caractère sévère, flanqué à chaque coin d’une échauguette, couronné de mâchicoulis et de créneaux.

Il avait quatre étages et était surmonté d’une guérite de pierre, dite chambre du nain, percée de quatre petites fenêtres dirigées chacune vers un des points cardinaux, et destinée au guetteur.

Une tour d’escalier octogonale, d’une époque postérieure (XVIème siècle), était accolée au donjon et le surmontait de son toit aigu. Elle existe encore et a environ 120 pieds de haut. Cette tour d’escalier est ouverte à son rez-de-chaussée d’une porte dont le linteau portait des armoiries qui ont été buchées, et qui étaient sans doute celles des Fromentrières, constructeurs de l’édifice. On retrouve ce blason : « d’argent à deux fasces de gueules », sous le dôme qui couronne la tour. A la suite du donjon, existait un corps de logis couronné par une courtine à mâchicoulis qui reliait entre elles plusieurs tours aujourd’hui rasées.

Dans le donjon, on voyait une vaste salle basse, la salle des gardes peut-être, avec un cabinet voûté et deux chambres communicantes, une troisième chambre puis les cuisines. Sous la grande salle et les cuisines, se trouvaient des souterrains convertis en celliers. Le corps du logis avait deux étages. Au XVIème siècle, de grands changements et des restaurations importantes ont été apportées au château.

On construisit la tour d’escalier. Les baies et ouvertures furent remaniées et agrandies. On perça des fenêtres de deux pieds carrés et garnies de barreaux de fer.

Dans la cour intérieure, on trouvait d’abord les étables, puis la boulangerie, le fournil,… et également un puits. Le château communiquait avec la basse-cour par un des ponts-levis, plus petit que celui qui donnait accès au donjon. Cette basse-cour disposait d’une grande étable, d’un pressoir, d’une grange, d’une fuie ou colombier féodal. En 1786, le vieux manoir a subi des modifications conséquentes.

Pour obéir au goût de l’époque, le propriétaire commença à démolir le donjon dont il abattit les mâchicoulis, les créneaux et un étage. La démolition fut arrêtée pendant la Terreur ce qui sauva le reste de la tour.

Au XIIIème siècle, un corps de logis d’habitation rectangulaire se développa perpendiculairement à la face septentrionale du donjon. Il existe encore mais la façade orientale a été complètement refaite à cette époque.

De 1874 à 1880, la façade nord fût remaniée dans le style Louis XVIII par le maître maçon local Gripouilleau. Au XIXème siècle, côté église, fut ajouté une aile de style renaissance à revêtement de briques et la construction d’une chapelle remplaçant une partie de l’aile nord qui commençait à se fissurer. Ces deux adjonctions sont l’œuvre des grands architectes tourangeaux Guérin père et fils.

Beaumont-la-Ronce avait pour origine son emplacement à la fois géographique et historique.

Beaumont-la-Ronce avait pour origine son emplacement à la fois géographique et historique.

Le Château construit à mi pente du versant ouest de la petite vallée de La Choisille, le donjon de Beaumont-la-Ronce paraît avoir été édifié comme une tour d’observation entre Loir et Loire.

Le Château construit à mi pente du versant ouest de la petite vallée de La Choisille, le donjon de Beaumont-la-Ronce paraît avoir été édifié comme une tour d’observation entre Loir et Loire.

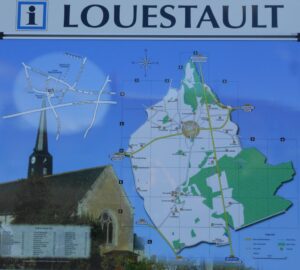

Les mentions anciennes du bourg de Louestault datent du XIIème siècle (charte de l’abbaye de Gastines) : Loistaut, Loestati. Ce nom pourrait être d’origine germanique. Au XIème siècle, Louestault était une châtellenie relevant de la baronnie de Châteauneuf, à Tours. Elle passa ensuite à l’aumônerie de la Collégiale de Saint-Martin de Tours qui la vendit le 15 mai 1588 à Pierre Molan, contrôleur et intendant général des finances.

Les mentions anciennes du bourg de Louestault datent du XIIème siècle (charte de l’abbaye de Gastines) : Loistaut, Loestati. Ce nom pourrait être d’origine germanique. Au XIème siècle, Louestault était une châtellenie relevant de la baronnie de Châteauneuf, à Tours. Elle passa ensuite à l’aumônerie de la Collégiale de Saint-Martin de Tours qui la vendit le 15 mai 1588 à Pierre Molan, contrôleur et intendant général des finances. L’église Saint-Georges, édifiée au XIème et XVème siècle, possède encore une galerie extérieure en bois, située devant la façade qui porte le charmant nom de « caquetoire » par allusion aux discussions après la messe. À l’intérieur, vitraux du XVIème siècle et un tableau représente Sainte Néomadie.

L’église Saint-Georges, édifiée au XIème et XVème siècle, possède encore une galerie extérieure en bois, située devant la façade qui porte le charmant nom de « caquetoire » par allusion aux discussions après la messe. À l’intérieur, vitraux du XVIème siècle et un tableau représente Sainte Néomadie.